保険料の決め方や納め方について

保険料算定の根拠法令

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の決め方

年度(4月~翌年3月)ごとの個人の保険料は7月に決定します。

保険料の基準額は各市区町村で3年ごとに見直されます。

令和6~8年の基準額:5,880円

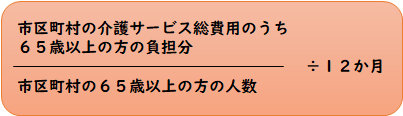

(基準額の算出方法)

65歳以上の方の基準額(月額)=5,880円

- 必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、和光市の65歳以上の方の保険料は13段階に分かれます。

- 本人及び世帯の課税状況、本人の前年の合計所得金額等に基づいて、13段階中いずれかの保険料が個人ごとに算定されています。

※世帯

原則4月1日時点の住民票上の世帯のこと。4月2日以降に転入された方は「転入日」、年度の途中で65歳になられた方は「誕生日の前日」の世帯を基準にしています。

※合計所得金額

- 実際の「収入」から「必要経費の相当額」を引いた額のことです。

(扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額)…地方税法第292条第1項第13号に規定 - 第1~5段階の方の合計所得金額は、上記の合計所得金額から「公的年金の収入に係る所得額」を控除した額です。

公的年金に加えて給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除します。(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額) - 土地・建物等の譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額を控除した額です。

- 確定申告または、市町村民税の申告をした配当所得及び株式譲渡所得(譲渡損失等の繰越控除前の金額)を含みます。

|

段階 |

対象者 |

保険料率 (月額) |

年額保険料 |

|---|---|---|---|

|

第1段階 |

|

基準額×0.3 (1,763円) |

21,160円 |

|

第2段階 |

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超え、120万円以下の方 |

基準額×0.5 (2,940円) |

35,280円 |

|

第3段階 |

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |

基準額×0.7 (4,116円) |

49,390円 |

|

第4段階 |

世帯員に住民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 |

基準額×0.9 (5,292円) |

63,500円 |

|

第5段階 |

世帯員に住民税課税者がいるが、本人は非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超える方 |

基準額×1.0 (5,880円) |

70,560円 |

|

第6段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |

基準額×1.25 (7,350円) |

88,200円 |

|

第7段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |

基準額×1.40 (8,232円) |

98,780円 |

|

第8段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |

基準額×1.65 (9,702円) |

116,420円 |

|

第9段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 |

基準額×1.90 (11,172円) |

134,060円 |

|

第10段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の方 |

基準額×2.15 (12,642円) |

151,700円 |

| 第11段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 |

基準額×2.40 (14,112円) |

169,340円 |

| 第12段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |

基準額×2.70 (15,876円) |

190,510円 |

| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 |

基準額×3.00 (17,640円) |

211,680円 |

- ※第1・2・4・5段階の「対象者」欄における「80.9万円」は令和7年~令和8年度の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。

- ※年度の途中で資格を取得された場合は、月割りで保険料が計算されます。

- ※保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

保険料支払いの例

- 6月1日が65歳の誕生日の方は、5月分から納めます

- 6月2日が65歳の誕生日の方は、6月分から納めます

保険料の納め方

納め方は年金の額によって変わります。

※法律で決められているため、納め方を個人で選ぶことはできません。

年金18万円以上(月額1万5千円以上)の方の場合

年金から天引きされます(特別徴収)

- 年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。

- 4・6・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。

- 10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分をのぞいた額を振り分けて納めます(本徴収)。

年金額が18万円以上でも、こんなときは市へ自分で納めます

- 年度の途中で65歳になったとき

- 年度の途中で他の市区町村から転入したとき

- 年度の途中で他の市区町村へ転出したとき

- 年度の途中で保険料額が変更となったとき など

年金18万円未満(月額1万5千円未満)の方の場合

納付書で個別に納めます(普通徴収)

市から送付される納付書の納期にしたがって納めます。

口座振替をご利用ください

保険料を納め忘れないために、便利で確実な口座振替をおすすめします。

保険料納付書・預貯金通帳・印かん(通帳の届出印)を持って和光市指定の金融機関で手続ができます。

コンビニエンスストアでのお支払い

普通徴収の方は下記のコンビニエンスストアで介護保険料を納付することができます。

- くらしハウス

- スリーエイト

- 生活彩家

- セブン-イレブン

- デイリーヤマザキ

- ニューヤマザキデイリーストア

- ファミリーマート

- ポプラ

- ミニストップ

- ヤマザキデイリーストアー

- ヤマザキスペシャルパートナーシップ

- ローソン

- MMK設置店

- ローソン・ポプラ

次の場合、コンビニエンスストアでは納付できません。金融機関等をご利用ください。

- 発行から1年を過ぎた再発行納付書

- 発行から1年を過ぎた督促状

- 発行から1年を過ぎた口座振替不能通知書

- 発行年度の翌年度末を過ぎた当初用納付書

- バーコードの印字のない納付書

- 金額を訂正した納付書

- 現金以外(小切手等)での納付

- 令和4年3月31日以前に発行された納付書

- 納付書1枚の金額が30万円を超える場合

納付書を紛失したら

「市役所1階長寿あんしん課窓口」及び「市内出張所」で再発行しています。

お電話でも受け付けしています。

長寿あんしん課へご連絡ください。(連絡先はページ下部に記載)

折り返しご自宅へ郵送いたします。

スマートフォン決済でのお支払い

普通徴収についてスマートフォンから専用アプリをダウンロードし、納入通知書に記載されているバーコードを読み取ることで、お支払いができるサービスです。

納期限内であれば24時間いつでも、自宅や外出先などどこからでもキャッシュレスによりお支払いができます。

注意事項

- 各アプリのダウンロード及びご利用にかかる通信料は、お客様のご負担になります。

- 領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、コンビニエンスストアや金融機関でお支払いください。

- お支払い後も、領収印のない納入通知書がお客様の手元に残ります。二重に支払うことがないようにご注意ください。

- お支払いいただける金額の上限が、各決済サービスにより異なりますので、詳細は各決済サービスのホームページをご確認ください。

スマートフォン決済の種類

「モバイルレジ」や「PayPay」、「d払い」、「auPAY」、「PayB」、「JcoinPay」、「楽天ペイ」をご利用いただけます。

スマートフォン決済サービスの操作説明については下記リンク先に掲載された操作案内をご覧ください。

利用可能アプリ

-

PayPay (Word 1.4MB)

-

d払い (PDF 9.9MB)

-

auPAY (PDF 495.7KB)

-

モバイルレジ(外部リンク)

-

楽天ペイ(外部リンク)

-

PayB (Jpeg 189.8KB)

-

Jcoin (PDF 741.9KB)

日本年金機構等が送付する「年金振込通知書」の介護保険料額について

年金振込通知書とは

日本年金機構等から年金受給者に通常毎年6月に送付しているハガキです。金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して6月から翌年4月までにお支払いする金額や年金から天引きされる介護保険料額等をお知らせするものです。

年金振込通知書に記載の介護保険料額について

毎年6月に送付される年金振込通知書の介護保険料額は、通知日時点の予定額が記載されたものになります。決定した介護保険料額は7月以降に市からお送りする介護保険料額決定通知書をご確認ください。

- ※市から、7月に通知する介護保険料額決定通知書は、その年度の介護保険料年額、各年金の支給月に徴収予定の介護保険料額を記載しております。

- ※市と日本年金機構等との情報交換スケジュールの都合上、市が決定した介護保険料額の把握が困難であるため、年金振込通知書に記載された通知日時点の予定額である介護保険料額と市の決定通知書の介護保険料額は異なる場合がございます。

なお、年金天引きされる介護保険料額が変更となる場合は、あらためて日本年金機構等から「年金振込通知書」が送付されます。

よくあるご質問

【特別徴収について】

Q.現在65歳で年金を受け取っていますが、保険料の年金天引き(特別徴収)はいつ頃から始まりますか?

A.65歳になって1年ほど経つと、年金天引き対象の方は年金天引き(特別徴収)に切り替わります。それまでは、口座振替か納付書で保険料を納めていただいています。

Q.年度途中に転入しましたが、徴収される介護保険料が変わりました。なぜですか?

A.転入された方の前年の所得等の照会を前住所地に行うまでの間、第1段階で保険料を徴収しております。所得照会の結果によっては保険料の第2段階以上に変わる可能性があるため、保険料が変更となる場合があります。

Q.特別徴収になるときは何か手続きが必要ですか?

A.お手続きは必要ございません。また、特別徴収を開始する際は対象の方に別途通知いたします。

Q.口座振替をしていますが、特別徴収が始まったら二重払いになりませんか?

A.特別徴収になると、口座振替は自動で廃止になります。お手続きは必要ございません。

【介護保険料(仮徴収)徴収開始通知書について】

Q.4月末頃に市役所から『介護保険料(仮徴収)徴収開始通知書』が届きました。以前は届きませんでしたが、これは何でしょうか?

A.特別徴収をされている方で、本年の保険料が一年前と大きく異なる方にお送りしています。また、4月に年金天引きされる料金は2月と同じ額になります。

Q.なぜ保険料が変わったのでしょうか?

A.3年ごとの保険料の見直しにより、令和6年から新たな保険料が設定されたためです。また、収入等の増減がある方も保険料が変更になります。

Q.4月と6月、8月で年金天引きされる料金が異なるのはなぜですか?

A.保険料が変更になったため、4月、6月、8月の年金天引きされる額(仮徴収額)と、10月、12月、2月の年金天引きされる額(本徴収額)が、おおよそ同じ額になるように6月、8月の年金天引きの額を調節したためです。(これを平準化といいます。)

Q.一年前の収入は二年前の収入より低かったので、以前の保険料よりも多くの額を4月、6月、8月の分の年金天引きから徴収される可能性があります。還付はいつ頃されますか?

A.7月に個人の保険料が決定した際に、余分に徴収した分については順次還付いたします。また、還付が生じたときは長寿あんしん課から通知をお送りしております。

※還付金詐欺にご注意ください。通知は手紙でお送りしています。お電話で還付金のお知らせはしておりません。

【その他】

Q.65歳になりましたが、会社の健康保険から介護保険が引かれています。二重払いですか?

A.扶養されている方に64歳以下の方がいる場合は、その方の分介護保険料が引かれている可能性があります。

もし、65歳以上の方の介護保険料が継続して引かれている場合は、加入している健康保険組合や共済組合にご確認ください。

Q.介護サービスを受ける場合はどうしたらよいか?

A.介護サービスや要介護認定の申請のご相談は和光市役所『長寿あんしん課』又は、お住まいの地域の『地域包括支援センター』にて承っております。サービスの利用を検討される際はご相談ください。

連絡先:長寿あんしん課介護保険担当電話048-464-1111(代表)

第1号被保険者保険料の減免について

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険により、決め方・納め方が違います。

国民健康保険に加入している方

保険料の決め方

国民健康保険料(税)の算定方法と同様に、次の方法をいくつか組み合わせて世帯ごとに決まります。

- 所得割 第2号被保険者の所得に応じた計算

- 資産割 第2号被保険者の資産に応じた計算

- 均等割 世帯の第2号被保険者数に応じた計算

- 平等割 第2号被保険者のいる世帯数に応じた計算

- ※市区町村により組み合わせ方は異なります。

- ※介護保険料と国民健康保険料(税)の賦課限度額は別々に決められます。

- ※都道府県に支払う「納付金」に必要な額をまかなうため、保険者努力支援制度などにより、保険料(税)の負担が緩和されています。

保険料の納め方

医療分、後期支援分及び介護分をあわせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。

職場の医療保険などに加入している方

保険料の決め方

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。

介護保険料=給料(標準報酬月額)及び賞与×介護保険料率

保険料の納め方

医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料及び賞与から差し引かれます。

- 40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。

- 原則として事業主が半分を負担します。

保険料を滞納した場合

期間に応じて次のような措置がとられます。

納付書で個別に納める方はご注意ください

納期限を過ぎた場合

督促が行われ、延滞金が徴収される場合があります。

介護保険サービス利用の有無にかかわらず、法令に基づき財産差押等の滞納処分を受ける場合があります。

1年以上滞納した場合

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。

※支払い方法の変更が保険証に記載されます。

1年6か月以上滞納した場合

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。

滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

滞納した期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

※介護保険料は滞納して2年が経過すると、あとから収めることができなくなります。

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当

〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。