HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)

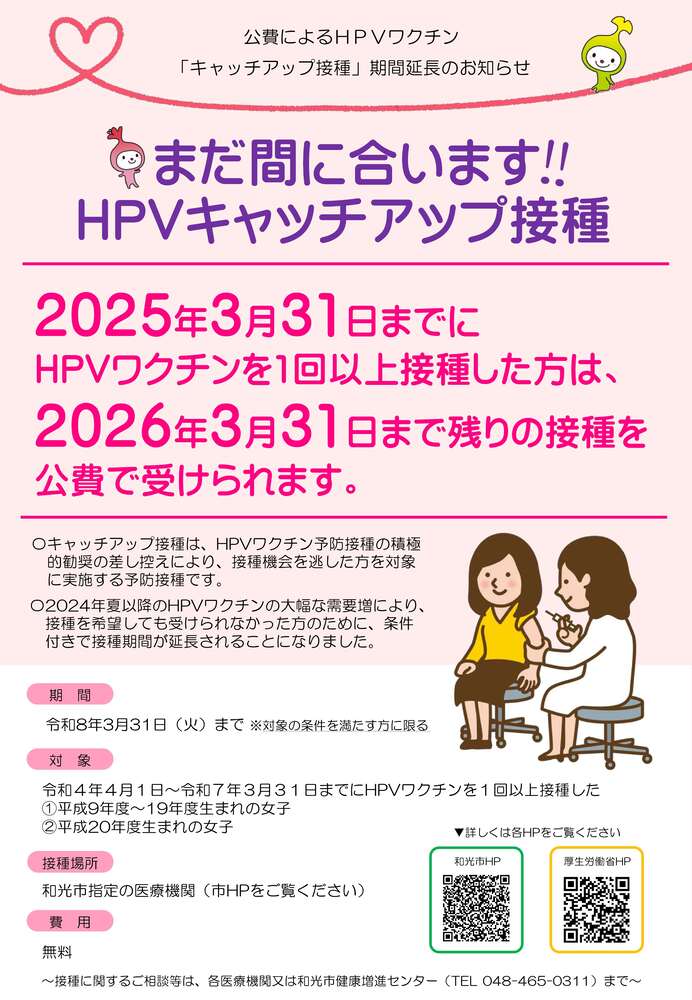

HPVワクチンのキャッチアップ接種の期限が条件付きで延長されます(令和8年3月末まで)

HPVワクチンの積極的勧奨差し控えにより定期接種を受けられなかった方を対象に、キャッチアップ接種を実施しています。

キャッチアップ接種の期限は令和7年3月31日までとされていましたが、令和6年夏以降のワクチンの大幅な需要増により、接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、以下の条件を満たす方は、接種期限が1年間延長されることが国の審議会で了承されました。

延長の対象となる条件

- キャッチアップ接種対象者(平成9年度~平成19年度生まれ)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種し、3回の接種が未完了な方

- 2008(平成20)年度生まれの女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種し、3回の接種が未完了な方

※令和4年4月1日~令和7年3月31日の期間内に1回も接種を受けていない方は、対象外となります。

接種期間

令和8年3月31日(火曜日)まで

外部リンク

HPVワクチンのキャッチアップ接種に関するリーフレット

子宮頸がんについて

子宮頸がんは子宮の入り口である子宮頚部の表面の細胞にがんができる病気で、日本では年間約11,000人の女性が子宮頸がんの診断を受け、毎年約2,900人の女性が亡くなっています。

子宮頸がんはHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と言われていますが、このウイルスは女性の多くが「一生に一度は感染する」といわれるウイルスです。感染しても、ほとんどの人は自然に消えますが、一部はがんになってしまうことがあります。

現在、感染した後にどのような人に発症するのか分かっていないため、感染を防ぐことががんにならないための手段です。

HPVワクチン定期接種について

対象者

接種当日、和光市に住民登録がある小学6年生~高校1年生相当の女子

- 令和7年度の対象者

- 平成21年(2009年)4月2日~平成26年(2014年)4月1日生まれ

接種可能期間

小学6年生となる年度の初日(4月1日)から高校1年生となる年度の末日(3月31日)

接種場所

指定医療機関

費用

無料

※ただし、指定医療機関以外での接種や必要回数を超えての接種、市の予診票を使用せずに接種した場合等、定期予防接種の規定が守られない場合は全額自費(任意接種)となります。

接種方法

初回接種(1回目)接種時に次のいずれかのワクチンを選択し、同一のワクチンを3回(※2回)接種します。3回の接種を完了するためには、約6か月~1年を要します。接種感覚を考慮し、計画的に接種してください。

2価ワクチン(サーバリックス)

標準的な接種スケジュール:中学1年生の間に1回目の接種を受け、1か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種

《このスケジュールで接種ができない場合》→1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種

4価ワクチン(ガーダシル)

標準的な接種スケジュール:中学1年生の間に1回目の接種を受け、2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種

《このスケジュールで接種ができない場合》→1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種

9価ワクチン(シルガード)

標準的な接種スケジュール(15歳になるまでに1回接種):6か月後に2回目を接種

《このスケジュールで接種ができない場合》→5か月未満で接種した場合、3回目の接種が必要

標準的な接種スケジュール(15歳になってから1回接種):2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種

《このスケジュールで接種ができない場合》→1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種

接種の前に

接種を検討される方は、以下のリーフレットを必ずお読みいただき、このワクチンの有効性とリスク等を十分にご理解いただいたうえで、体調の良い時に接種をお受けください。

接種後の注意点

HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン予防接種の積極的な勧奨の再開について

HPVワクチンは、平成25年4月から定期接種としての接種が開始となりましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛(痛み)等の副反応が報告されました。

そのため、平成25年6月に厚生労働省から、同じような副反応の発生頻度等が明らかになるまでの間、積極的勧奨を控えることが示されました。

その後、国の審議会でHPVワクチンの安全性や有効性等に関する議論がなされ、令和3年11月26日にHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないとされたことから、令和4年4月1日以降、積極的勧奨が再開されることになりました。

HPVワクチンの効果・副反応について

効果・有効性について

HPVワクチンは、子宮頸がんを起こしやすいHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐことができます。

国内外の研究において、HPVワクチン接種によるHPVの感染や子宮頚部異形成の予防効果が示され、ワクチンの有効性は10年以上の長時間持続することを示唆する結果が示されています。

さらに近年、海外の大規模調査において、子宮頸がんの予防効果も示されてきています。

HPVは1度でも性的交接触の経験があれば誰でも感染する可能性があることから、HPVワクチンを接種する場合は、性交渉開始前に接種することが推奨されています。

なお、子宮頸がんは検診で比較的早期に発見できるがんであるため、子宮頸がん予防には、ワクチン接種の有無に関わらず20歳になったら定期的に検診を受けることが大切です。

副反応(予防接種後に見られる症状)について

|

頻度 |

2価(サーバリックス) |

4価(ガーダシル) |

9価(シルガード) |

|---|---|---|---|

| 10%以上 | 痒み、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など | 紅斑、腫脹 | 痒み、腫脹、紅斑 |

| 1~10%以上 | じんましん、めまい、発熱など | 頭痛、そう痒感、発熱 | 腫脹、紅斑、頭痛 |

| 1%未満 | 知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感など | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結など |

| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛など |

(厚生労働省HP「HPVワクチンに関するQ&Aより抜粋」)

また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。

その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりです。(2013年3月までの報告のうちワクチンとの関係が否定できないとされた報告頻度)

|

病気の名前 |

おもな症状 |

報告頻度※ |

|---|---|---|

|

アナフィラキシー |

呼吸困難、じんましん等を症状とする重いアレルギー | 約96万接種に1回 |

|

ギラン・バレー症候群 |

両手・足の力の入りにくさ等を症状とする末梢神経の病気 | 約430万接種に1回 |

|

急性散在性脳脊髄炎(ADEM) |

頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気 | 約430万接種に1回 |

|

複合性局所疼痛症候群(CRPS) |

外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる原因不明の病気 | 約860万接種に1回 |

(厚生労働省HP「HPVワクチンに関するQ&Aより抜粋」)

HPVワクチン接種の相談窓口一覧

HPVワクチン接種に関する無料オンライン相談

埼玉県産婦人科医会では、HPVワクチンや、ワクチン接種前後の不安や疑問についての相談窓口をオンラインで開設しています。

詳しくは次のページをご覧ください。

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関

HPVワクチンの接種後に生じた症状について、患者へより身近な地域において適切な診療を提供するため、各都道府県において協力医療機関が選定されています。

次のページから確認できます。

HPVワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口

HPVワクチンの接種後に症状が生じた方に対する相談窓口の設置があります。

次のページから確認できます。

参考

HPVワクチン接種における保護者の同意・同伴について

13歳未満の方への接種については、保護者の同意・同伴が必須です。

それ以上の年齢の方の対応については以下のとおりです。

13~16歳未満の方の接種について

保護者の同意があれば、保護者の同伴なく接種を受けることができます(同伴の要否は医療機関によって異なります)

同伴しない場合は、(1)保護者自署、(2)住所、(3)緊急の連絡先の3点を記載した予診票(下部に記載か所あり)を持参のうえ、接種を受けてください。

16歳以上の方への接種について

16歳以上の方への接種には、保護者の同意・同伴を要しません。予診票下部には接種を受ける方ご自身の署名が必要です。

※保護者の同意・同伴の条件は、医療機関によって異なる場合があります。

予め、予約時等に接種を希望する医療機関までご確認ください。

申請書等

保護者以外が同伴する場合の必要書類

親権者又は後見人以外の方が同伴する場合(祖父母等)は親権者又は後見人の【委任状】が必要となるので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康支援課 保健予防担当

〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター

電話番号:048-465-0311 ファクス番号:048-465-0557

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。